僕は一応ギターを弾きます。

ギタリストならわかると思うのですが、足元ですね。つまりエフェクター。

これがたくさんの種類があり、さらに自分の好みの音色を作るのにもたくさん必要です。

さらにさらに、一つ一つが普通に1万円を超える結構高価なものなのです。

僕も実際に2,30個持ってますが、それでもまだまだ欲しいエフェクターがいっぱいあります。

しかしですね、そうもポンポン買ってられないのが現実です。

だったら作っちゃおうという事で、オリジナルエフェクターを制作してみることにしました。

クローンエフェクターの制作

いきなりオリジナルを作ろうとしたところで、右も左もわかりません。

それこそソフト、つまりエフェクトプラグインなら作ったことありますが、ペダルとなるとまったくのド素人です。

何が一体音に影響するのか。どうやったら歪みが生まれるのかなどもわかりません。

なので最初はクローンエフェクター、結局のところパクリもんですね。

それを作って少しエフェクターの中身を勉強したいと思います。

RogerMayer「Spitfire」

せっかく作るんだし、どうせなら昔から欲しかったヤツを作ろうと思います。

それがRogerMayerの「Spitfire」。

Spitfireはクラシックタイプのトライオード真空管の音を原点とする、倍音成分をしっかり含んだ音楽的にとても暖かみのある歪みを再現します。このことは、コードを弾いたときに、一目瞭然で、すばらしいバランスですべての音の粒立ちが強調されます。

ジミ・ヘンドリックスのレコーディングを手がけてきたロジャー・メイヤー氏からでるオリジナルのサウンド は、決してギターのもとからある音色を犠牲にすることなく、パーフェクトなブレンドで出力されます。他のヴィンテージなどのように単に古い音だけを追求す るのみでなく、まさにヴィンテージサウンドを基調にしたモダンプレーヤーのために製作された実用機です。

ハイゲインかつ超低ノイズはライブで威力を発揮します。ハードワイアー・バイパスで、音質の劣化は一切ありません。

なんとも魅力的なFUZZです。欲しい。

でもこれ、買うとなるとやっぱり2万円くらいします。高い。

だから練習がてら作ってみようと思います。

回路図の入手

まず、最初に回路図を探します。

回路図ってのはつまりそのエフェクターの中身がどうなってるか、という図ですね。

びっくりしたのが、これ結構ネットで見つけることができるんです。

検索の仕方のコツとしては

「Roger Mayer Spitfire Layout」とかGoogleで調べれば一発で出ます。

早速見つけました。

さっぱりわからん。

どうしよう。回路図の読み方の勉強からかな、と思っていたらもっと便利なものがありました。

おお、見やすい!

これ、DIY‐Layoutというソフトで作られてるようで、とっても見やすいです。

右上には「VERIFIED(確認済み!)」の心強い表記が。

これを元に作ってみます。

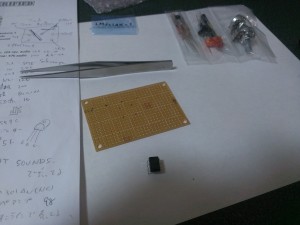

パーツ集め

まずはパーツ集めです。

上の回路図を見ながら必要な部品を集めていきます。

RはResistor、抵抗ですね。

CはCapacitor、コンデンサーです。

ICはオペアンプってもので、Qはトランジスタ、Dはダイオードです。

ここで注意なのがダイオードと言っても発光ダイオード(LED)ではないですよ。いやLEDもあとでいるんですけどね。

あとはそれらを載せる基板。

それにハンダや配線もいくつか必要です。

持ってない人はハンダゴテなどの工具も必要ですね。

そのほかに

エフェクターのケース(シャーシ)

フットスイッチ

可変抵抗(ポットのこと。今回はボリュームとドライブ用の2個)

ジャック2個(※ステレオとモノラルが一つずつになります。詳細は後述)

LED

DCインプットジャック

電池をはめ込むバッテリースナップ

が必要です。

一つ一つ、調べていきます。

ほとんどの部品はネット通販で買えます。もちろん秋葉原とか行ってもいいんでしょうけど。

僕の場合ほぼ、ここで揃えました。

抵抗

まず、抵抗を揃えます。

今回は10本必要見たいです。

単位はオーム(Ω)ですが、海外だとRと表記することもあるようですね。

Mはメガ、Kはキロですね。その辺はここを見てください。http://www.convertworld.com/ja/electrical-resistance/

一応、予備として各2本ずつ購入します。一本15円なので計300円。安い。

種類はなんでもいいです。そんなに音色に影響はしないはず。多分。

僕は国産カーボン被膜抵抗ってのを使いました。

http://www.sakurayadenkiten.com/eshopdo/refer/vidjapancf050w1-5m.html

コンデンサ

次にコンデンサです。

よく見るとC4がありません。なぜでしょう。

なので8個です。

単位はファラド、uFはマイクロファラド、nFはナノファラドです。すっごい小さいってことです。

単位に注意し、揃えていきます。

あと、回路図を見ると+の表記があるものがあります。

これは極性と言って向きがあるんですね。

それのみは電解コンデンサーというものを使います。

それ以外は適当でいいのかな。わからないけどやってみるか。

オペアンプ・トランジスタ・ダイオード

これらは指定があります。

オペアンプはLM301AN(NS)

トランジスタはBC549C

ダイオードは1N4148

とありますね。

指定しているという事は音色に対する影響もありそうなので、同じものを探しました。

探すといってもすぐに見つかりました。

オペアンプのみはなかったのでここ(http://www.garrettaudio.com/)を使いました。 あと必要なものもついでにいっしょに買ってしまいます。

合計で大体4000円程度でした。安い。

制作

パーツも揃いましたし、早速制作にかかります。

そしていきなり問題が。

基板が違う。

上の回路図だと横がベロンと繋がってます。

しかし、買ったのは繋がってませんでした。

これ、繋がってるものをストリップボードと言い、海外だとよく使われてるようです。

しかし国内ではユニバーサル基板という繋がってないものが主流です。

仕方ないので、回路図を読んで横の配線も気をつけなくてはいけません。

頭がこんがらがります。頑張ります。

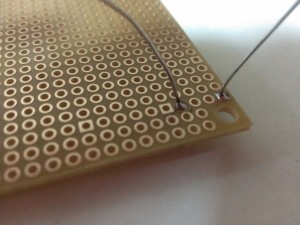

どのサイトを見ても、レイアウトをしてから背の低い順にハンダつけしていくと良いと書かれてましたが、

そう言われてもやっぱりわけわかんないですし、わかりやすく左上から流れ通りに着けながら考えます。

もし間違えてもやり直しがききますもんね。

こんな感じでつけていきます。

個人的に基板を作っていくうえで注意しなくてはならないなと思ったのが

・配線ミス

・向きのある部品(コンデンサーの一部、ダイオード、オペアンプ、トランジスタ)

・ショート

ぐらいですね。そんなに難しいものではありませんでした。

後は横に並んでるところとジャンパー(青い線)に注意して配線していきました。

スイッチ類と電源

これもギターなどの修理はやったことがあるので比較的簡単でした。

ここ(http://drugscore.blog99.fc2.com/blog-entry-60.html)を読みながら一つずつ配線していきます。

ここで注意なのが、インプットジャックはステレオジャック、アウトプットジャックはモノラルジャックを使います。知らなかった。

後は電源ですね。配線し終わったら基板の該当部分と繋げます。

後はポットですね。ボリュームとファズの二つです。

ボリュームは47Kのオーディオポット、ファズは10KのCカーブのリバースというものを使います。

つなぎ方は123とあり、これはクルクル回る方から見て左から123です。注意しましょう。

3つともつけ終わると、配線は完了です。

さ、音だしチェックです。ドキドキ。

音だしチェック

1回目

出ません。まあ、そうでしょうね。

回路図を見ながら確認していったら、配線の一つが取れちゃってました。凡ミス。

再度ハンダつけしてもう一度。

2回目

出ません。

すこし焦りますが、よく見たらファズのポッドの配線が123逆でした。

あれだけ注意しろと言っていたのに。

3回目

出るが、歪みがとても弱い。

確認するとFUZZ3とつながっている抵抗が39R(Ω)ではなく、390R(Ω)を使ってしまってました。

39Ωを買い忘れていたので、たまたまあった37Ωで代用。たぶん平気なはず。

4回目

出た!

歪みもバッチシ!というかすごい。

フットスイッチを切った状態も確認し、まったく問題なく動作しました。

結果

とりあえず適当に色を塗り、ラベルを貼りました。

記念すべき、我がオリジナルエフェクターの第1号です。

とりあえず音が出ればいいや、くらいに思ってましたが、

これがなんとも即戦力になるレベルでして、ライブやレコーディングでも普通に使えますね。

というか、メインの歪みになりそうです。すごく良い。

ディストーションとファズの間くらいの歪みですね。粒も割とそろってるけれどファズのラフさもあり、

モダンなファズって感じでしょうか。とにかくかなり上出来です。

本物を買うよりは全然安いです。電子部品は数十円から数百円程度ですし、

もし、ケースも自作できれば、もっと安いんでしょうね。僕は穴あけの加工してあるものを買いましたので。

なにより、結構面白いです。物を作ってる感じがワクワクします。

楽しかったのでまた作りたいですね。

比較的、ファズは作りやすいようです。部品も少ないですしね。始めてはファズがいいでしょう。

次はもっと複雑な歪み(OCDあたり)か、空間系にチャレンジしてみたいですねー。

もっともっと勉強したらアナログではなくデジタルエフェクターも自作してみてもいいかもしれません。マイコンのarduinoあたり使っても面白いかも。

またそのうち作りたいと思います。

コメント